昨年の神山ものさす塾でライティングを教えてくださった、コピーライターの栃澤桂司さんを元塾生たちがインタビューする「めぐるモノサシ」の後編です。

前編では、栃澤さんがコピーライターの道へ進んだきっかけや、コピーを生み出す過程で大切にしていることなどをうかがいました。

後編では、神山ものさす塾の授業で伝えた「力のある言葉」をつかむ要や塾生が新たなキャリアで直面する悩み、栃澤さんのこれからをうかがいます。

(インタビュー構成:佐口賢作)

話し手

-

-

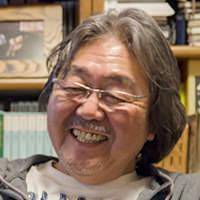

栃澤桂司(とちざわ けいじ)さん プロフィール:

1957年神奈川県出身。コピーライター/専門学校講師。日本大学生産工学部卒。(株)日本デザインセンターを経てフリーに。ワークライフバランスを考えて横浜から湯河原町へ移住しSOHOで活動中。座右の銘は「学殖を増すものは遊びだけである」。

聞き手

-

-

神山ものさす塾 二期生 羽賀敬祐(はが けいすけ):

生まれ故郷の広島を離れ、神山ものさす塾二期生として徳島へ。山奥での半年に及ぶ修行を経て、代々木にたどり着きました。マーケティング部BtoBチームのプランナー見習いとして、日々邁進中。

-

-

神山ものさす塾 二期生 大村陽子(おおむら ようこ):

広島県出身。神山ものさす塾第二期生を経て、プロデュース部ものさすサイト編集部へ。前職でも編集に関する仕事をしていましたが、ものさすサイト編集部では、今までと違う編集のあり方を学ぶ日々。

神山ものさす塾で伝えたかった

自分をさらけ出すということ

神山ものさす塾第二期(2016年7月〜12月)の塾生たちと栃澤さん

-

大村

大村 -

神山ものさす塾で教えることになるきっかけは、栃澤さんから声を上げてくださったからと聞いたのですが……。

-

栃澤さん

栃澤さん -

「ものさす」サイトはいつも読んでいて、神山の記事も目にしていて、ある日、そこでライティング講座をやろうと考えているという話が載っていてね。こんなこともやるんだ、モノサス! と思って。

僕は専門学校で文章の書き方を教える講師もやっているから、「手伝いましょうか?」と林さんに連絡したら、ぽんぽんと決まった感じです。

これは、これからのやりたいことという話にもつながっていくんだけど、50代後半になって、クリエイティブなことはもちろん続けていくんだけど、個人的な作品を書いてみたかったり、物を作りたい人を応援したい気持ちがあって。僕にできることがあればそれをお手伝いするのが、これからの務めだろうとも思っていて。

-

大村

大村 -

1回社会に出た経験のある大人を教えるということにも興味を持ってくださったんですか?

-

栃澤さん

栃澤さん -

それもあった。僕も道を変えた経験者だから。道を変えるとき、肩に力を入れ過ぎたら良くないよって伝えたかった。僕が道を変えたときも何の努力も覚悟もなく、辞めたから。“よし、こっちに行こう”って。若かったせいもあるし、それだけのことでふっと行けた。

でも、ものさす塾の塾生の子たちには、会ってみると似たような空気を感じて安心したよ。もがいてもがいて何かになりたいという苦しさは感じなかった。そうでしょう?

-

羽賀

羽賀 -

たしかに。

-

栃澤さん

栃澤さん -

だよね。そうじゃなきゃ神山なんて、ポンっと来れないじゃん。“何か変えなくちゃ”って努力し過ぎると、人は間違えるから。すっと決断して、こっちかなと軽く流れていくくらいが正しい位置取りじゃないかな、と。僕は思うんだよね。

努力して、努力して、資格を取って、目標を決めてから再スタートを切ろうと思っていたら、辞められないはず。悪く言えば、勢いですね。人生には勢いがすごく大事なんじゃないかな。

-

大村

大村 -

たしかに、勢いで入りました(笑)。

-

栃澤さん

栃澤さん -

その熱気と軽やかさがさ、塾生から伝わってきた。だから、最初の授業で言ったよね。「同じ匂いを感じる」って。

-

羽賀

羽賀 -

はは(笑)。

これだけは伝えていこうと決めていたことはありますか?

-

栃澤さん

栃澤さん -

ひと言で言うと、あの言葉になっちゃうからなぁ。品がないからまずいかもしれないね。

-

羽賀

羽賀 -

「表現するときは、パンツを脱げ!」ですね(笑)。

-

栃澤さん

栃澤さん -

言っちゃうか(笑)。意図するところは、縛られないで自分を解放しようってこと。

Webライティングは、クライアントをはじめ、人のために書くことが多いわけだよね。そのとき、当然、相手のことは気にしなくてはいけない。いけないんだけど、そればっかり気にして書いていたら、ろくなものが書けない。

自分を解放して、アイデアと考えをうまく組み立てていけるようにしないといけないんじゃないの? と。

-

大村

大村 -

授業でそのキーワードが出てから、塾生はずっと「ダメだ。まだ脱げてない」と日常会話で使っていました(笑)。

-

栃澤さん

栃澤さん -

表現する、物を作るというのは、自分をさらけ出すことだからね。

-

大村

大村 -

自分のなかでは、毎回のライティングの授業でけっこう解放した感じがあって勇気のいる時間でした。

-

栃澤さん

栃澤さん -

これからますます勇気がいると思うよ。塾では「さらけ出した」といっても、原稿を回し読みしている塾生10人位が目にするだけだけど、仕事として書く場合、目にする人の数は比較にならないから。

ライティング講座は鉛筆と消しゴムで

手で書くことにこだわった理由

-

大村

大村 -

栃澤さんのライティング講座では、鉛筆と消しゴムを使いました。コーディングの講座ではずっとパソコンに向かっていたので、鉛筆と消しゴムを渡されたとき、すごくうれしくて。改めて、どうして鉛筆と消しゴムだったのか教えてもらえますか?

-

栃澤さん

栃澤さん -

たぶん、講座が終わった後はみんなパソコンに戻ると思うんだけど、手を動かして書くことを経験してもらいたかった。自分の書くスピード、書きながら考える時間。そういうものを鉛筆と消しゴムで体感してほしかったんです。

-

大村

大村 -

体を使おうってことですか?

-

栃澤さん

栃澤さん -

そうそう。身体性だよね。例えば、鉛筆で一字一字書いていると、消すのが面倒くさいから、この文末をちょっと変えて、違う方向へいけないかとか、考えますよね。語尾を変えて、接続詞を入れて、変えちゃおうって。そういう訓練でもあった。

パソコンでの文章作成は、やだって思ったところで消せるし、やっぱり使いたいとなれば復活させられるからね。

-

羽賀

羽賀 -

栃澤さんの授業、毎回すごく楽しかったですね。今日はどんなお題で書いていくんだろうなって。印象に残っているのは、地図を文章で書くお題です。

400字で自分の家までの道順を書く。読んだだけで、相手が家までたどり着けるように書く。

-

栃澤さん

栃澤さん -

あれは俯瞰して物事を見るトレーニングだったんだよ。普段、そういう機会はなかなかないから。図で描いてコメントを入れることはあっても、全部を文章で説明するとなると一気に難しくなるよね。

-

大村

大村 -

私が一番苦戦したのはLED電球の紹介記事を書くというお題でした。最初にわかりにくく書かれた記事があって、それをわかりやく書き直すんですけど、どこに基準を合わせるかが難しくて。

-

栃澤さん

栃澤さん -

普段、ネットのニュースを読んでいると、めちゃめちゃひどい文章に出くわすことがあるんだよね。あまりにひどいから、これはいい題材になるなと思って、ダメな文章を書き直す課題を作ってみた。

ポイントは、視点を決めること。それができたら書きやすいってことをみんな徐々にわかってくれたよね。主婦の視点に立って見たLED電球とか。視点が決まれば、情報をどこまで入れればいいかがわかるようになるからね。

-

大村

大村 -

誰の視点に立つかで、書くことが変わるっていうのは新鮮でした。

言葉を使う仕事を始めて見えてきたふたりの悩み

言葉の師匠が改めて教える文章と企画書の書き方

-

大村

大村 -

私も羽賀もモノサスに入って、それぞれが新しい仕事をしています。

私は今、編集部に入っていて、いろんな文章を書いたり、見させてもらっていて、伝えていく作業を現場でしています。そこで悩んでいることがあって。

栃澤さんの授業を受けて、腑に落ちてから出てきた言葉が一番相手に伝わるんだなという思いを持ったんですね。でも、実際に仕事の現場に出ると、そこまで体中で「そうだ!」と思わなくても文章に出さなくてはいけない場面も多々あります。

-

栃澤さん

栃澤さん -

なるほど。多いよね。

-

大村

大村 -

栃澤さんは商品を愛して伝えると言われましたが、共感できない部分がある場合はどうしたらいいんでしょうか。それから題材そのものがネガティブなことでも、伝えていくのが正直なのかな? という課題も感じています。

伝えにくいとき、言葉に力を添えづらいとき、どう整理されて言葉を出すようにされていますか?

-

栃澤さん

栃澤さん -

題材がネガティブというのは、どういうことなのかな?

-

大村

大村 -

例えば、ネガティブな出来事をネガティブなまま伝えてしまったら、受け手も「そうか……」と落ち込んで終わってしまうでしょうし、どう書いていけばいいのかなって。

-

栃澤さん

栃澤さん -

そういう場合は、ネガティブな題材のなかにある本質を整理することだよね。なぜ、これはネガティブであるか。

例えば、景気が悪い、そこをどう生きるのかみたいな題材があったとするじゃない。経済的な話しに終始すると救いがない。でも、その時にお金が無いなら無いなりに楽しめばいいじゃんと感じる。すると、どうやって増やすかではなく、どうやって使うかという方向が見えれば、読んだ人はネガティブな題材のなかにある本質の1つを受け取ることができると思うんだよね。

-

大村

大村 -

自分の感覚を切り口にして……。

-

栃澤さん

栃澤さん -

ネガティブな題材をそのまま書いたら、ただのつらい話になるから。そこには必ずなにかが潜んでいるはずで、そこに目を向けること。もしかしたら、ポジティブな面もあるかもしれない。

そういう何かが見つかったときは、それにすがって書いていけばいいんじゃないかな。うん。

なかなかの難問だったね。塾の続きみたいだ。

-

大村

大村 -

現場に出てから思ったことをもう一度聞きたいと思って、ありがとうございます。

-

栃澤さん

栃澤さん -

僕が聞くのはヘンだけど、塾での授業、現場で役に立っています?

-

大村

大村 -

はい。ブレインストーミングや自分の中のアイデアを出していくとき、「何も否定せずにどんどん出していけばいいよ」という話はよく思い出しています。

あと、文はなるべく短く。肝に銘じながらもつい長くなってしまいますけど…。

-

羽賀

羽賀 -

僕は今、プランナーとして企画書を作ることに携わっているんですけど、実践してみると、難しいなと思って。というのも、企画書は理論立て、順序立てて、構成するものじゃないですか。

僕は以前、アパレルの仕事をしていて、塾での授業で書くときも感覚で書いていくタイプだったと思うんです。でも、それだと企画書はうまく書き進められなくて。栃澤さんの企画書作りのポイントを教えてもらえたら、うれしいです。

-

栃澤さん

栃澤さん -

企画書はケース・バイ・ケースだよね。順序立てて組み立てる場合もあれば、感覚を優先して「これ、やりましょう!」とドーンと見せてから、「背景はこうです」「狙いはこうです」と書いていく場合もある。

どちらを選ぶかは、クライアントさんにもよるよね。

お堅い企業であれば、感覚を優先した企画書を見せたら「ふざけるな」となるかもしれない。そういうときは、要件整理、課題の抽出、調査という段階を踏み、よって、こうやるべきだという前段を見せた後、「そこで、我々はこう考えました」「実現するにはこういう方法があります」「効果はこれが見込めます」と展開する方がいい。

何度も仕事をしていて、お互いに慣れているクライアントさんなら、いきなり結論をドーンの方が喜ばれることもある。本当にケース・バイ・ケースだから、基本的には、この2つの型さえ覚えておけば、迷わないと思うな。

-

羽賀

羽賀 -

最初にドーンと見せるのと、積み重ねて結果にたどり着く組み立て方の違いは、相手との関係性を基準に選べばいいんですか? それとも見せたいものによって、変えた方がいいんでしょうか?

-

栃澤さん

栃澤さん -

難しいところだけど、じつはどちらの型も順番が違うだけ。

2つのお弁当があって、詰めるおかずの種類は同じ。でも、どのおかずを一番目立たせたいかによって、詰め方が変わってくるでしょう。

企画書も同じで、入っている素材自体は変わらない。見せ場である、「これが我々のアイデアです」というところをどこに置くか、なんだよね。

だから、クライアントさんをよく観察することかな。「前段はいいから、結論が欲しい」というタイプか、論理的に物事を組み立てないと納得しないタイプか。

ただし、共通しているのは、アイデアが粗末だったら、「お帰りはそちらです」となるね。

モノサスは「なんかうらやましい」と語る

コピーライター栃澤桂司のこれから

-

羽賀

羽賀 -

最後に栃澤さんから見て、モノサスはどういう印象ですか?

-

栃澤さん

栃澤さん -

大好き。いろんな仕事先があるけども、会社の形としてまったく新しいと思う。新世代だと思った。象徴されるのが、代々木のオフィスなんだけども、仕事への向き合い方を含めて、すべてが新しい。働く人もいきいきしている。

周年パーティに行けば、林さんが肉を焼いているし。“なんかうらやましいぞ”と。

当然、熟慮はするんだろうけど、こういうことをやりたいと言ったら実行するスピードとパワーがあるよね。そういうところがすごくいいなと思います。

神山のものさす塾では、働き方と暮らしがテーマになっていたけど、モノサスは会社としてそこを重要視しているでしょう。そういう考え自体が新しいと思う。

-

大村

大村 -

私も前の会社とはまったく違うので戸惑っている感じがあります。意見をどんどん言ってねって言われるんですけど、そんなに今まで意見を求められてこなかったので。言っていいのかな? とか戸惑いがあって(笑)。

-

栃澤さん

栃澤さん -

言った方が勝ちだね。ああいう会社では。

-

大村

大村 -

ちなみに、栃澤さんは本当にエネルギッシュですけど、仕事の支えとなっているものはなんですか?

-

栃澤さん

栃澤さん -

なんだろうね……。

快感を得たいんだろうな、やっぱり。とにかく快楽が好きなわけよ。オートバイ、サーフィン、釣り、酒が好き。つまり、気持ちいいってなるのが好きなんだよね。だから、仕事でもそれを目指しているんだと思う。

もちろん、お客さんの事情があるから自分勝手なことをするわけにはいかない。自分の作品を作っているわけじゃないからね。

だけど、そこでクライアントと消費者をつなぐ線をみつけて、つなげられたとき、快感があるわけですよ。それが原動力なのかな。たぶん。

-

羽賀

羽賀 -

今後はどういう表現で快感を求めていこうと?

-

栃澤さん

栃澤さん -

広告クリエイティブではどかんとした手応えのものは、規模、レベルともにいろんな種類をやらせてもらった。

もちろん、広告クリエイティブはやっていくけど、冒頭でも話したように、次の世代の人たちに俺が持っているものをバトンタッチしていくことにも取り組みたい。

楽しいんですよ。今日みたいに、こうやってまた会えるわけでしょう。縁があって。多少でもいいからなにか役立つものを渡せたんじゃないかって思えることが、うれしい。今後も、ちゃんとした言葉を書ける力を渡していきたいね。

まあ、一方で、仕事なんかもういいからさ、沖縄に行って、三線引いて泡盛飲んで暮らしたいとも思っているけど(笑)。

自宅から車で10分ほどのところにある真鶴半島突端にある三ツ石海岸にて。天気が良ければ千葉県内房から湘南、伊豆半島、伊豆七島が一望できる景勝地。

インタビューをふりかえって

~塾生からの手紙~

羽賀から栃澤さんへ

今回の訪問で、発見したことがあります。

栃澤さんが、自然体で力強い、素敵な言葉を生み出せるわけ。

湯河原の海の荒々しい波と閑かな山々、そこに建つ素敵な家と、

部屋を取り囲むバイク、サーフボード、数々の本…それらすべてを愛おしみ、遊ぶように働く。

栃澤さんを構成するものすべてが、栃澤さんを介して、

素敵な言葉になって出てくるんだなぁ、と感じました。また実際にあたらしい環境で働き始めた私たちに、

アドバイスをしてくださり、ありがとうございました。「塾の続きみたいだね」と栃澤さんが言われたように、

私も当時のことを思い出して、少々感傷的に。これから、栃澤さんに教わったことを活かしていくために…

パンツ、脱ぎます(笑)今度は、塾生みんなで湯河原に遊びに行きますね!

羽賀 敬祐

大村から栃澤さんへ

塾の間もお話をしてくださっていた湯河原。

まさか実際にうかがえるとは。

少し緊張しながらも楽しみに湯河原へ向かいました。仕事、そして言葉に対する栃澤さんの姿勢そのもののように、

愛する場所を誇りをもって紹介してくださる姿に、

栃澤さんそのものを見させていただいたようで、

とてもうれしかったです。「はじめに言葉ありき」という言葉があるように、

栃澤さんの言葉が、栃澤さんの世界を作り上げているのだなぁ。

そんなことを感じた1日でした。インタビューのあと、地元の新鮮なお魚をいただきながら、

お話を聴いてくださったひととき、そしてアドバイス、大切にしていきます。ありがとうございました!

大村 陽子